冬の蝿と昆虫の同定

2025-03-12

2月某日、本社の階段を歩いていると壁に小さなハエがとまっているのが見えました。

「冬の蝿」といえば梶井基次郎の短編小説ですね。俳句の季語にもなっているようです。なるほど確かに、生き物の少ない時期に、動きが鈍くなったハエが必死に生きている様はなかなかに風情があるものなのかも知れません。と言いつつも、ハエは屋内にいては困る昆虫でもあります。当社で行っている防虫の対象でもありますし、資料作成のために捕獲することにしました。ハエを捕まえようと階段で背伸びをして頑張っていると、通りかかった他の部署の人たちが脚立を持ってきてくれるなど手伝ってくれました。お昼休み中でしたのに、うちの会社は親切な人が多くて助かります。

せっかくの機会ですし、捕まえたハエを、しっかりと検索表通りに同定してみることにしました。

一応、飛んでいる段階でどのような種類か見当はついていたのですが、こういった事は、自分の経験に頼った同定になってしまいがちです。基本に立ち返り練習する機会を設定し、精度が落ちないようにしなければなりません。

こちらが、今回同定するハエになります。今回は、「屋内害虫の同定法(2)双翅目の科の検索表」(田中,2000)を使用して、科までの同定をしてみようと思います。

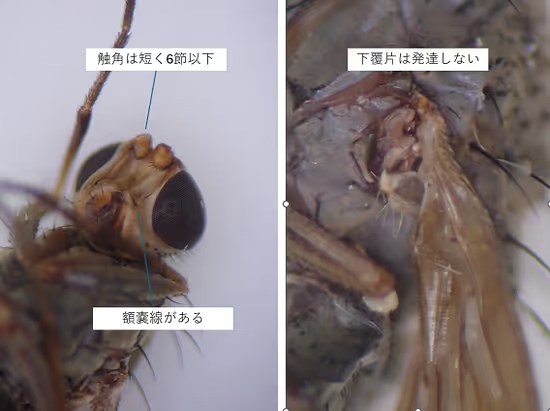

まず、長角亜目(いわゆるカの仲間)か短角亜目(いわゆるハエの仲間)かを見分けます。

明確に、触角が短く節も少ないため短角亜目に分けられます。また、額嚢線があるため、有額嚢類で間違いなさそうですね。また、有弁翅類か無弁翅類かの見分けですが、上覆片は見えますが下覆片は発達していないように見えます。おそらく無弁翅類に分けてよいでしょう。そちらで検索を進めます。

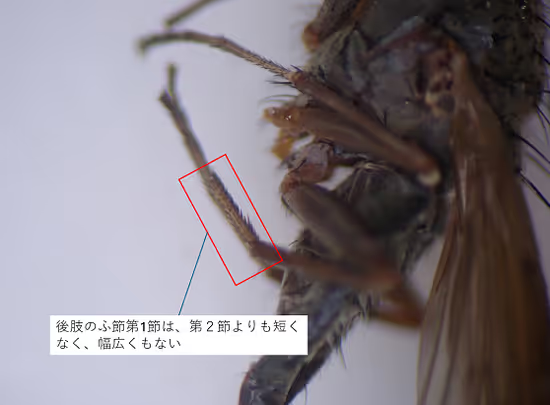

次に、検索表によれば、まずハヤトビバエ(フンコバエ)科を振り分ける質問が来ます。ここでは、後肢のふ節を見ます。この部分が、太短ければハヤトビバエ科(フンコバエ)科に落とせますが、

後肢第1節は第2節より明らかに長いため、ハヤトビバエ(フンコバエ)科ではなさそうですね。

検索表を次に進めます。

次は、翅を見てまずミバエ科かどうかを確かめます。亜前縁脈直角に曲がっていれば、ミバエ科の可能性が高くなりますが、このハエは違うようです。

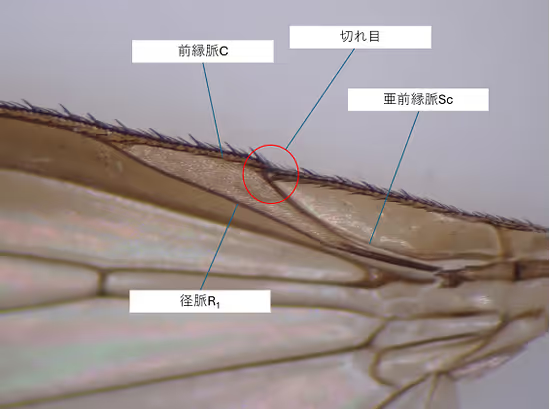

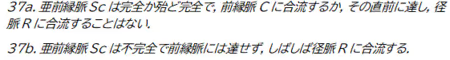

その次に進むと、翅脈の形により検索が2分岐します。

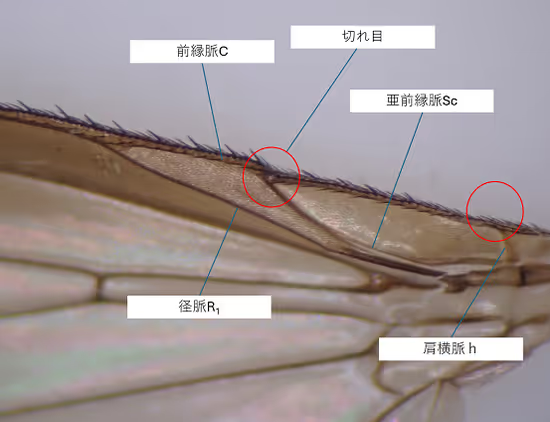

亜前縁脈は、前縁脈に達していますね。なので、37aの分岐に進みます。次の選択肢では、前縁脈Cに、亜前縁脈Scとの合流点に切れ目があるかどうかですが、これは切れ目が「ある」とみて問題ないでしょう。

次は、頭部を見てクロツヤバエ科かどうかを判断します。検索表をここまで進めて、髭棘毛がなければクロツヤバエ科と判断できるようですね。

顔面の毛がだいぶ折れて紛失してしまっていますが、髭棘毛は確認することができました。クロツヤバエ科ではないようです。

次は、クロコバエ科の一部を見分けるために、再び翅の翅脈を見ます。

前縁脈Cに、肩横脈付近の切れ目があればクロコバエ科である可能性が高いようですが、切れ目は先ほどの1か所しか見られませんね。次に進めます。

次は、肢を見てトゲハネバエ科かどうかを見分けます。

ここまで検索を進めて、全ての足に亜端刺毛があればトゲハネバエ科になります。

前肢と後肢には、亜端刺毛を見つけることができましたが、中肢の該当の部分は毛が紛失してしまっていました。ほぼトゲハネバエ科で間違いないと思うのですが、決め手に欠けるためほかの特徴も見てみましょう。

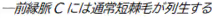

この特徴があるか確認してみます。トゲハネバエ(棘翅蝿)の名前の由来にもなっている、翅の棘ですね。翅の角度をずらして観察すると、

棘の列があることが確認できました。トゲハネバエ科とみて間違いないでしょう。分析を始めたての頃は角度によっては全く見えなくなるこの棘を探して、四苦八苦していた事を思い出します。

ということで、今回のハエはトゲハネバエ科と同定できました。

トゲハネバエ科の一部の種類には、冬に主に発生するものがいます。おそらくこれも、そういった種類なのでしょう。「冬の蝿」は夏の昆虫であるハエは弱々しく生きている様に風情を感じさせる言葉ですが、これは元から、冬がメインの虫なのでしょうね。

トゲハネバエ科では、チャバネトゲハネバエやセンチトゲハネバエなどの種類が問題になることが多く、家屋内のトイレでよく見られます。これは幼虫が、動物の糞を食べて成長する種類であるため、トイレの臭いに誘引されているのではないかと思われます(センチトゲハネバエの「センチ」は「雪隠(せっちん)(=トイレの古い呼び方)」のこと)。最近は汲み取り式のトイレがあまり見られなくなったため、昔ほど多く見られることはなくなったと言われていますが、家畜糞や浄化槽から発生するため普通に不潔な虫と考えて間違いないでしょう。また、当たり前の事として、高清浄度エリアや生産ラインに入り込めば異物として問題になります。冬は害虫の数が少なくなりますが、トゲハネバエのような種類もいるため気を抜くことはできませんね。

ペストコントロールグループ リーダー

参考文献

- 田中和夫 「屋内害虫の同定法(2)双翅目の科の検索表」 2000年

- 松崎沙和子、武衛和夫 「都市害虫百科」 1993年

- 加納六郎、篠永哲 「新版 日本の有害節足動物 生態と環境変化に伴う変遷」2003年

お問い合わせ

環境整備などでお困りでしたらお気軽にご相談ください。