「簡単に虫の説明をする」事の難しさ ~報告書について~

2025-10-14

昆虫モニタリングをサービスとして取り扱っている業者として「どのような報告書が理想的か」という事を常々考えています。昆虫モニタリングには決まった報告書の型のようなものはありません。なので、お客様にとってどのような情報が必要なのかという事を考えて、報告書のデザインを行っています。

基本的には、

・調査期間

・調査場所

・トラップ毎の昆・トラップ毎の昆虫の捕獲数、捕獲種

・調査結果に関する所見

これらの情報を基本として、相談の上、さらに必要な情報を報告書のデザインに落とし込みます。

その中で、特定の昆虫が多い際などにその昆虫の説明を挟み込むのですが、その際にどこまでを説明するかは非常に難しい問題です。

例えば、チャタテムシの仲間が大量に捕獲されていたとして、お客様にはチャタテムシの事をどこまで説明したら良いでしょうか。

まず、分類について考えてみます。チャタテムシは、……とりあえず動物の仲間ですね。植物や菌類ではありません。さて、この説明は必要でしょうか。――おそらく必要ないでしょうね。「チャタテムシ類は一般的に、動物界・節足動物門・昆虫綱・カジリムシ目に属する昆虫の中でシラミとハジラミを除いたものの総称をいう」などという説明はおそらく求められていないと思います。さらに節足動物門とはどういった生物で、昆虫綱とはいかなるものか、カジリムシ目とは、……と、説明したいことはたくさんあるのですが、どれもこれも蛇足な説明ですし、報告書の量は非常に分厚くなってしまいます。SDGsの精神に反するものとなるでしょう。必要ありません。ただし、これらを知っていると理解が進むこともあり「カジリムシ目」であることがわかると、まず不完全変態であることがわかります。不完全変態とは簡単にいうと蛹にならないで成虫になる昆虫の事です。これを知っているかどうかで観察すべき内容や、現場での対処の方法が変わります。……が、おそらくこれは、お客様が求めている情報の真ん中ではないと思われます。また、お客様がどの程度の知識を持っていることを前提とするかというのも難しい問題です。この業界にいるためか「不完全変態」は皆が知っていて当たり前の常識だと思っていたのですが、「意外とそうでもないらしいぞ」と同窓会的な場で話していて気づくことがありました。では、何をどこまで書けばいいのか……。

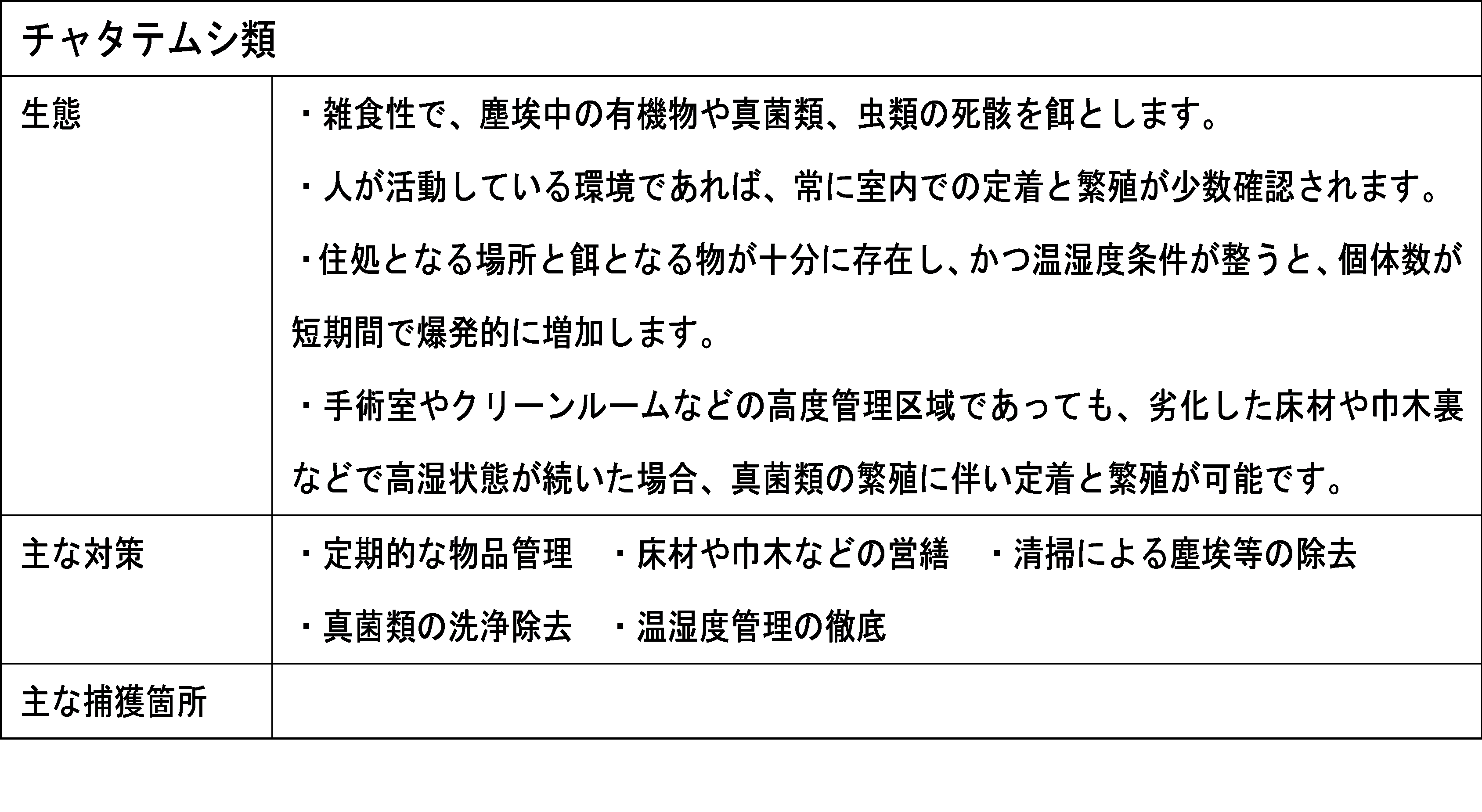

ここまで、つらつらと冗長な事を書きましたが、現在当社では説明として以下のような表を報告書に挿入しています。

「簡単な生態」と「主な対策」さらに、追記として「主な捕獲箇所」を記したものになります。対策に直結したものとして、このようにコンパクトに纏めています。ただ、これが完成でいいのかは常に疑問で、もっと知っておいた方が役に立つこと、もっと伝えたい事がたくさんあります。逆に、基本的すぎる事を書きすぎていないか、無駄がないかも考えなければいけませんし、誤解を与える表現をつかっていないかも常に気を付けています。今後、より端的でわかりやすい解説ができましたら、どんどんアップデートをしていく予定です。例えば、チャタテムシを全く見たことが無い人も読むことを考え、形態の特徴もまとめた方がいいかなども考えております。

より簡単に、より分かりやすく、そのような報告書にできるように今後も頑張っていきたと考えております。また、報告書の説明以外でも必要な情報があれば資料の作成等を行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

ペストコントロール業務管理部技術部長

お問い合わせ

環境整備などでお困りでしたらお気軽にご相談ください。